0

给我们留言吧!

摘要:为合理利用气候资源,提高农作物生产潜力提供科学依据,利用柴达木盆地1991—2017年气温、降水量和主要农作物(小麦、油菜)产量等资料,应用数理统计方法,分析了该区近27年来主要的气候因子(气温和降水)、作物产量的变化特征以及气候因子对农作物产量的影响。结果表明:(1)1991—2017年柴达木盆地年平均气温升高显著,升温率为0.5℃/10a,降水呈略增加趋势,增幅为16.5mm/10a,气候趋于暖湿化。(2)农作物产量增加趋势明显,小麦平均每年增加73.0kg/hm2,油菜平均每年增加37.9kg/hm2;相对气象产量小麦年际正负变化较明显,油菜年际正负变化较频繁。(3)农作物产量与年平均气温、年降水量存在着显著的相关性,气温每升高1.0℃,小麦产量增加845.8kg/hm2,油菜产量增加454.5kg/hm2;降水量每增加10mm,小麦产量增加140.0kg/hm2,油菜产量增加74.0kg/hm2,气温对农作物产量影响较降水大。

加入收藏

加入收藏

气候变化是人为与自然的综合,在全球变暖的情景下,以气温上升、气候变暖为主要特征的气候变化对世界经济、生态和社会系统产生了重大影响。农业对气候变化非常敏感,气候始终是影响农业生产的首要决定因子[1,2,3,4]。气候变化不仅会对农业气候资源和自然灾害状况的变化产生影响,还会对农业产生有利或者不利的影响。目前关于气候变化对农业生产影响方面的研究较多,研究表明受气候变化的影响,中国农业作物种植制度[5,6,7]、农业生产结构[8,9]和地区布局[10,11]发生相应的变化。同时气候变化导致国内粮食产量也发生波动变化,甚至影响到国家粮食安全[12,13,14,15]。

柴达木盆地地处青海省西北部,青藏高原东北部,位于90°16′—99°16′E、35°00′—39°20′N之间,总面积约2.57×105km2,四周高山环绕,为中国三大内陆盆地之一。盆地属高原大陆性气候,降水稀少,气候干燥,日照时数长,太阳辐射强,昼夜温差较大,风沙天气多,有德令哈、希赛、察汗乌苏、香日德、诺木洪、格尔木等绿洲农业区,主要种植春小麦、油菜、豆类、薯类、枸杞等农作物,是青海省重要的农牧业生产基地。在全球气候变化的大背景下,柴达木盆地的气候也发生明显变化,对该地区农作物产生了一定影响[16,17,18],相关研究偏重于对农作物种植制度、农作物物候期影响等方面,对农作物产量影响方面的研究少。因此,开展柴达木盆地气候变化对农作物产量的影响研究,系统分析柴达木盆地主要的气候因子(气温和降水)、作物产量的变化特征以及气候因子对作物产量的影响,对当地合理利用气候资源,提高农作物生产潜力具有重要意义。

1、数据来源与分析方法

1.1数据来源

本研究选取1991—2017年柴达木盆地茫崖、小灶火、冷湖、大柴旦、格尔木、诺木洪、德令哈、都兰、乌兰、茶卡、天峻11个气象站点的气温、降水气象数据,1991—2017海西州小麦、油菜产量和播种面积数据,数据来源海西州统计局。

1.2方法

采用常规数理统计方法,包括皮尔逊相关系数法、MK突变检验等研究近27年气候变化对柴达木盆地主要农作物产量的影响。

1.2.1气候倾向率

对序列的趋势变化用一次线性方程表示,如(1)所示。

式中y(t)为气象要素、t为时间、a0为常数项、a1为线性趋势项,把a1×10a作为气象要素气候倾向率,a1值的符号反映上升或下降的变化趋势,a1<0表示在计算时段内呈下降趋势,a1>0表示呈上升趋势。a1值绝对值的大小可以度量其演变趋势上升、下降的程度。

1.2.2Mann-Kendall突变检验

Mann-Kendall法是一种非参数统计检验方法[19],用于检验序列的变化趋势。公式如(2)所示。

式中dk为统计量,mi为第i个样本xi>xj(1≤j≤i)的累计值。假设该序列无趋势,采用双边趋势检验,在正态分布表查临界值Mα/2。在Kendall秩相关分析中,取显著水平α=0.05,当给定显著性水平α0<α时,则拒绝原假设,表示序列存在1个强的增长或减少趋势。所有dk值1≤k≤n组成曲线UF。同理,得到反序列曲线UB,2条曲线的交叉点位于正负零界值P、D线之间,此点即为突变点。

1.2.3农作物产量分解

影响农作物产量的因素除了气候外,还有农业技术等其他随机因素,因此将农作物的实际产量分解为趋势产量、气候产量和随机波动产量,其中随机波动产量所占比例较小可不作考虑。公式如(3)所示。

式中Y为实际产量,E为趋势产量,C为气候产量。由于上式分离出的气候产量C存在较大的波动性,因此,对其采取相对化处理[20],如式(4)所示。

式中Y为实际产量,E为趋势产量,C’为相对气象产量。

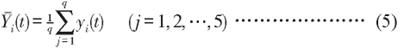

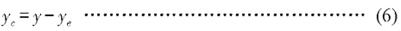

利用5年滑动平移法对柴达木盆地农作物的实际产量进行分解:先以1991年为起始年,向后滑动5年,即以1991—1995年作为第一时间段进行线性拟合,再以1992—1996年为第二时间段,以此类推,共得到1991—2017年农作物产量的23个线性方程,计算每个方程在某一年度的拟合值,求出各年度拟合值的平均值,公式如(5)所示。

即t时间节点上的趋势产量,用实际产量减去趋势产量,得到气候产量yc,如式(6)所示。

农作物产量的分解主要用于去除其趋势产量,以便于展开气象因子对产量的定量分析研究。

2、结果与分析

2.1气候因子变化特征

2.1.1气温

1991—2017年柴达木盆地年平均气温呈升高趋势,升温率为0.5℃/10a,通过0.01的显著检验,升温幅度明显。分析其年代变化,20世纪90年代初期至90年代中后期升温较缓慢,90年代末期至21世纪以来升温明显,自2001年以来仅在2008年和2012年呈现略偏低趋势,其他年份的平均气温均呈现略升高和偏高趋势(图1a)。

近27年来柴达木盆地中西部、东北部地区升温明显,各地升温率大于0.5℃/10a,均通过0.01显著检验,变暖趋势极为显著。东南部都兰地区升温最小,升温率为0.16℃/10a,未通过0.05的显著检验(图1b)。各个季节的平均气温也呈升高趋势,升温率为0.41~0.64℃/10a,均通过0.01显著检验。

图11991—2017年柴达木盆地年平均气温距平变化和升温率空间分布

2.1.2降水量

1991—2017年柴达木盆地年降水量呈现出略增加趋势,增幅为16.5mm/10a,通过0.05显著检验(图2a)。年降水量阶段性变化明显。20世纪90年代至21世纪初为少雨期,降水量变化幅度相对稳定,期间仅1992年、1998年呈现略偏多趋势;2002年以来为多雨期,期间仅2003年、2006年、2013年和2014年4年呈现略偏少趋势,而其他年份的年降水量均呈现略偏多趋势。各个季节的降水量均呈增加趋势,其中夏、秋季降水量增幅较多,通过0.05显著检验,春、冬季降水量总体来说呈微弱增加趋势。从柴达木盆地降水量变化率空间分布情况可以看出(图2b),全区范围内降水量变化趋势存在一定的差异,东部降水量增加幅度较西部大,其中仅德令哈、乌兰两地降水量增幅通过0.05显著检验。

图21991—2017年柴达木盆地年降水量距平百分率变化和降水变化率空间分布

2.1.3气温、降水突变检验

为了进一步分析柴达木盆地年平均气温、年降水量的变化情况,对近27年来的年平均气温、年降水量进行了Mann-Kendall突变检验分析。可以看出年平均气温从1994年开始UF值≥0,1999年后一直超过a=0.05的信度水平,并呈持续升温趋势,说明27年以来柴达木盆地年平均气温变暖趋势十分显著,突变年份为1998年(图3a);年降水量2002年以来UF值≥0,至2009年降水量呈波动增加趋势,2009年后超过a=0.05的信度水平,并呈波动变化趋势,表明近27年柴达木盆地年降水量呈略增加趋势,突变年份为2003年(图3b)。

2.2农作物产量变化

2.2.1主要农作物产量变化

1991—2017年柴达木盆地农作物产量呈增加趋势。小麦产量的变化范围在3457.2~5837.8kg/hm2,平均每年增加73.0kg/hm2,通过0.01显著检验,20世纪90年代初期小麦产量变化较平稳,90年代中后期至21世纪2012年小麦产量增加较明显,并于2012年达最大值5837.8kg/hm2,之后呈波动略减少趋势(图4a);油菜产量的变化范围在1256.4~2307.0kg/hm2,平均每年增加37.9kg/hm2,通过0.01显著检验,20世纪90年代初期油菜产量变化较平稳,90年代中期至2005年油菜产量增加明显,2005年后又呈波动略增加趋势(图4b)。

图31991—2017年柴达木盆地年平均气温(a)和年降水量(b)突变检验

2.2.2农作物气象产量

当气象条件有利于农业生产,气候增产时,相对气象产量为正值;当气象条件不利于农业生产,气候减产时,相对气象产量为负值。由图5a可知,柴达木盆地的小麦相对气象产量年际正负变化较明显,负值变化幅度大于正值。20世纪90年代至21世纪2010年,负值多于正值,2011年以来正值多于负值,27年间出现了14个气候减产年,8个气候增产年,正值最大年份出现在2012年,达到11%,负值最小年份出现在1995年,达到-19%;油菜相对气象产量年际正负变化比较频繁,20世纪90年代至21世纪初,产量波动较大,2004年后产量波动幅度明显变小,27年间出现了15个气候减产年,8个气候增产年,正值最大年份出现在2012年,达到5%,负值最小年份出现在2003年,达到-17%(图5b)。

2.3农作物产量对气候的响应

2.3.1农作物产量对气温的响应

由图6可知,柴达木盆地农作物产量与气温呈正相关。气温每升高1.0℃,小麦产量增加845.8kg/hm2(图6a),油菜产量增加454.5kg/hm2(图6b),通过0.01显著检验。表明柴达木盆地气温升高有利于农作物产量的增加,在生长季当气温较低时农作物产量相对较低,随着气温升高农作物产量增速加快。

2.3.2农作物产量对降水量的响应

柴达木盆地在气温足够的条件下,降水也影响农作物产量,降水量与农作物产量也呈正相关,降水量每增加10mm,小麦产量增加140.0kg/hm2(图7a),油菜产量增加74.0kg/hm2(图7b),通过0.01显著检验。表明柴达木盆地降水增加一定程度上有利于农作物产量的增加,当降水较少时农作物产量较低,随着降水增多农作物产量不断增加。

图41991—2017年柴达木盆地小麦(a)和油菜(b)产量变化

图51991—2017年柴达木盆地小麦(a)和油菜(b)相对气象产量变化

图61991—2017年柴达木盆地小麦(a)和油菜产量(b)对年平均气温的响应

图71991—2017年柴达木盆地小麦(a)和油菜产量(b)对年降水量的响应

分析表明,柴达木盆地农作物产量同气温和降水量之间存在着显著的相关性,气温升高和降水增加有利于农作物产量的增加,其中气温对农作物产量影响较降水大。

3、结论与讨论

(1)1991—2017年柴达木盆地年平均气温显著升高,升温率为0.5℃/10a。20世纪90年代末期至21世纪以来变暖趋势十分显著,年平均气温突变年份为1998年,27年来柴达木盆地中西部和东北部地区升温明显。

(2)柴达木盆地降水量呈略增加趋势,增幅为16.5mm/10a。20世纪90年代至21世纪初为少雨期,2002年以来为多雨期,年降水量突变年份为2003年,柴达木盆地东部降水量较西部增加明显。

(3)柴达木盆地农作物产量增加明显,小麦平均每年增加73.0kg/hm2,油菜平均每年增加37.9kg/hm2。小麦相对气象产量年际正负变化明显,其中正值最大为11%,负值最小为-19%;油菜相对气象产量年际正负变化比较频繁,正值最大为5%,负值最小为-17%。

(4)柴达木盆地农作物产量与年平均气温、年降水量存在着显著的相关性,气温每升高1.0℃,小麦产量增加845.8kg/hm2,油菜产量增加454.5kg/hm2;降水每增加10mm,小麦产量增加140.0kg/hm2,油菜产量增加74.0kg/hm2,其中气温对农作物产量影响较降水大。

研究表明,气温升高、降水增加,气候暖湿化对柴达木盆地农作物产量影响较大。近年来随着改革开放的深入,市场经济已经渗透到国民经济的各个领域,无论从政府角度还是农户角度,农业生产均主要以市场为导向,不仅气候对农作物产量有影响,国家农业经济政策的大力实施、农业科学技术的发展和推广等对农作物产量也产生了较大的影响。因此,在柴达木盆地气候明显趋于暖湿化的背景下,依托当地气候资源优势,以国家农业经济政策为引导,就农作物种植结构调整、发展特色农业等方面,对农作物生产的科技指导有待进一步研究。

参考文献:

[1]周义,覃志豪,包刚.气候变化对农业的影响及应对[J].中国农学通报,2011,27(32):299-303.

[2]郭建平.气候变化对中国农业生产的影响研究进展[J].应用气象学报,2015,26(1):1-11.

[3]周曙东,周文魁,朱红根,等.气候变化对农业的影响及应对措施[J].南京农业大学学报:社会科学版,2010,10(1):34-39.

[4]周广胜.气候变化对中国农业生产影响研究展望[J].气象与环境科学,2015,38(1):80-94.

[5]刘德祥,董安祥,梁东升,等.气候变暖对西北干旱区农作物种植结构的影响[J].中国沙漠,2007,27(5):831-836.

[6]邓振镛,张强,蒲金涌,等.气候变暖对中国西北地区农作物种植的影响[J].生态学报,2008,28(8):3760-3768.

[7]廖玉芳,宋忠华,赵福华,等.气候变化对湖南主要农作物种植结构的影响[J].中国农学通报2010,26(24):276-286.

[8]姚小英,王劲松,王莺,等.广东近40年气候变化特征及对农业的影响[J].中国农学通报2015,31(26):222-228.

[9]李阔,许吟隆.适应气候变化的中国农业种植结构调整研究[J].中国农业科技导报,2017,19(1):8-17.

[10]刘玉杰,杨艳昭,封志明.中国粮食生产的区域格局变化及其可能影响[J].资源科学,2007,29(2):8-14.

[11]陆文聪,梅燕.中国粮食生产区域格局变化及其成因实证分析—基于空间计量经济学模型[J].中国农业大学学报:社会科学版,2007,24(3):140-152.

[12]姜晓清,周丽,范君,等.气候变化对宜宾市主要粮食产量的影响分析[J].中国农学通报,2015,31(17):241-245.

[13]蒲金涌,李晓薇,李蓉.天水市近50年干旱灾害变化特征及对夏、秋粮影响风险评估[J].中国农学通报,2012,28(35):280-285.

[14]刘立涛,刘晓洁,伦飞,等.全球气候变化下的中国粮食安全问题研究[J].自然资源学报,2018,33(6):927-939.

[15]王铮,郑一萍.全球变化对中国粮食安全的影响分析[J].地理研究,2001,20(3):282-289.

[16]王力,李凤霞,徐维新,等.气候变化对柴达木灌区小麦生育期的影响[J].中国农业气象,2010,31(增1):81-83.

[17]汪青春,张国胜,李林,等.柴达木盆地近40a气候变化及其对农业影响的研究[J].干旱气象,2004,22(4):29-33.

[18]樊光秀,白岩岳,卢红霞,等.气候变化对柴达木盆地春小麦生长期及产量的影响[J].青海气象,2012(3):20-22.

[19]魏风英.现代气候统计诊断预测技术(第2版)[M].北京:气象出版社,2007.

[20]郭连云,赵年武,田辉春.气象影响因子对高寒针茅草原牧草产量的影响[J],草业科学,2010,27(10):79-84.

王发科,雷玉红,都占良,蔡玉琴.气候变化对柴达木盆地主要农作物产量的影响[J].中国农学通报,2020,36(14):107-112.

分享:

高亚洲主要包括青藏高原和周围的高山系(天山、帕米尔高原、兴都库什和喜马拉雅等,图1),有“亚洲水塔”之称。高亚洲冰川覆盖面积约为1.3×105km2,占全球山地冰川面积的43%[1]。在青藏高原地区,冻土面积达1.05×106km2[2],湖泊覆盖面积达36889km2[3],湿地面积为1.33×105km2(其中43.5%分布在长江、黄河和澜沧江-湄公河地区)[4]。

2020-12-05

热带海洋温跃层是热带海洋大气耦合系统中的重要组成部分,在全球气候变化中有重要作用。太平洋温跃层与赤道东风和海洋上升运动紧密联系。在全球变暖下,热带海洋还可以通过温跃层和海洋上升运动调节海洋分量分布来影响气候变化。因此,认识全球变暖下热带太平洋的温跃层变化对于气候变化研究有重要意义。

2020-12-04

内蒙古自治区地处亚洲中部蒙古高原的东南部及其周沿地带,以高原为主,海拔多在1000米以上,统称内蒙古高原。其地处中纬度内陆,大部属温带大陆性季风气候,只有大兴安岭北段属寒温带大陆性季风气候,终年为西风环流控制,以中纬度天气系统影响为主[1]。前人已对内蒙古地区气温特征做出了一定的研究。

2020-11-20

自工业革命以来,在人类活动与自然共同作用下,导致全球气候逐渐变暖,例如,极端天气频发、海平面上升、冰川融化、寒冷季节缩短、粮食危机,进而危及到人们的身体健康。我国是气候变化的敏感区之一,中国气象局气候变化中心发布的《中国气候变化蓝皮书(2019)》显示,气候系统变暖趋势进一步持续,1951—2018年,我国年平均气温每10a升高0.24℃,升高率明显高于同期全球平均水平。

2020-11-20

积温是作物全生育期或某个生育期有效温度的总和,是一个区域某一时段内逐日平均气温的累加值。农业气象中一般用一个地区一年内日平均气温≥10℃持续期内日平均气温的总和来表示年积温(简称积温),其大小代表当地热量资源状况,直接反映植物生长发育对热量的要求,从强度、作用时间2个方面来表示温度对生物体生长发育的影响[1],以℃为单位。

2020-11-20

干燥度是表征气候干燥程度的指数,表示某地一定时段内的潜在蒸散量与同期降水量的比值。反映了某地、某时段水分的收入和支出状况。本文利用气象站点的观测数据计算得到干燥度,并分析了呼伦贝尔市1961~2017年干燥度的演变与分布规律,为今后预测呼伦贝尔市气候变化趋势提供科学支撑。

2020-11-19

新疆地处亚欧大陆中部,是地理上离海最遥远的地方,但是夏季也时常出现区域性、地方性的较强降水。由于强大的热力学影响因素和复杂的地形原因,夏季午后迅速发展成长的强对流系统,经常会造成局地短时强降水或暴雨,对人民生产生活造成极大影响,这种情况是新疆短时临近预报的难点,也是夏季预报工作的重点。

2020-11-17

冰芯记录显示,珠峰地区气温逐渐升高,20世纪是最为温暖的时段。过去50年来,年均气温升高约0.33℃/10a,与青藏高原平均升温率大致相当,高于全球平均。未来温室气体排放情景下,珠峰地区气温将持续升高,且升温幅度存在季节性以及区域差异,其中冬季增温更为显著,北部升温较大。

2020-10-24

随着生活水平的提高,人们对天气预报也越来越重视,对预报的准确率提出了越来越高的要求。本研究通过检验预报业务中经常使用的20时国家指导预报、东北WRF和天气在线三种数值预报产品对鞍山地区各站日最高气温和最低气温的预报与实况之间的误差,为今后的温度预报找出可参考的依据。为今后的气温预报业务工作起到一定的指导作用。

2020-10-21

随着全球气候变暖日益严重,西藏作为世界的“第三极”,对其降水量的研究在全球范围内都有深远的影响。目前,研究者们主要对西藏降水量进行客观规律的研究分析,从客观事实层面阐述西藏降水量的空间变化。笔者对近10年学者们研究西藏降水量的文献做计量分析,以期为西藏降水量主题及其延展性研究提供参考。

2020-09-22

人气:7556

人气:7406

人气:6202

人气:4537

人气:3860

我要评论

期刊名称:气象与环境学报

期刊人气:1524

主管单位:辽宁省气象局

主办单位:中国气象局沈阳大气环境研究所

出版地方:辽宁

专业分类:科学

国际刊号: 1673-503X

国内刊号:21-1531/P

创刊时间:1984年

发行周期:双月刊

期刊开本:大16开

见刊时间:10-12个月

影响因子:0.253

影响因子:0.682

影响因子:0.160

影响因子:0.421

影响因子:0.081

400-069-1609

您的论文已提交,我们会尽快联系您,请耐心等待!

你的密码已发送到您的邮箱,请查看!